Speziell für die feuchte Form der AMD gibt es mittlerweile gute und wissenschaftlich etablierte Behandlungsansätze, die den drohenden Sehverlust aufhalten oder sogar zu einer Verbesserung führen können. Das sind zum Beispiel intravitreale Injektionen mit einem VEGF-Hemmer, die das krankhafte Wachstum unerwünschter und krankhafter Blutgefäße ausbremsen und sogar bereits vorhandene Schäden teilweise rückgängig machen können.

Die von speziell ausgebildeten Augenärzt*innen verabreichten Spritzen in das Auge erfolgen nach vorheriger örtlicher Betäubung mit Augentropfen und sind nahezu schmerzfrei.

So funktioniert die Therapie mit VEGF-Hemmern

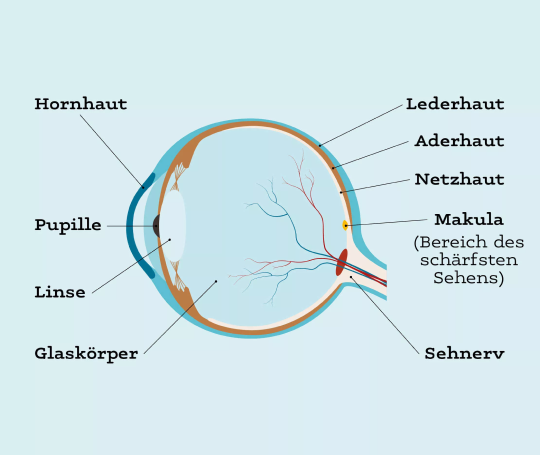

Bei einer feuchten altersabhängigen Makuladegeneration (feuchte AMD) läuft die Behandlung mit VEGF-Hemmern folgendermaßen ab: Die Wirkstoffe hemmen den körpereigenen Botenstoff VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) und verhindern, dass sich poröse und krankhafte Blutgefäße unter der Netzhaut bilden und sich Flüssigkeit in und unter der Netzhaut ansammelt. Genau diese Flüssigkeit bewirkt bei einer feuchten AMD, dass Zellen im Bereich des scharfen Sehens, der Makula, absterben und sich das Sehen verschlechtert.

Im Rahmen der Behandlung injizieren speziell geschulte Augenärzt*innen die Wirkstoffe mit einer Spritze in den Glaskörper des Auges. Zuvor wird das Auge betäubt, sodass Patient*innen die Behandlung als kaum oder gar nicht schmerzhaft wahrnehmen.

Die Therapie einer feuchten Makuladegeneration mit VEGF-Hemmern wird intravitreale operative Medikamenteneingabe (abgekürzt IVOM) genannt. Wie die Spritzentherapie abläuft, erklärt dieser Artikel – damit Sie und Ihre Angehörigen wissen, was Sie erwartet und sich gut auf den Termin vorbereiten können.

Neben der intravitrealen Injektion gibt es bei einer feuchten Makuladegeneration weitere Formen der Behandlung, wie die Laserkoagulation, die photodynamische Therapie oder Vitrektomie. Ihr*e Ärzt*in bespricht mit Ihnen, welche der Therapieformen für Sie die beste ist.

Therapie der feuchten Makuladegeneration: Vorbereitung auf den Termin

Da nach der Behandlung die Sicht etwas verschwommen sein kann, sollten Sie keinesfalls selbst Auto oder Fahrrad fahren. Es ist hilfreich, die Hin- und Rückfahrt zum Termin frühzeitig zu planen und zu organisieren. Auch für eine Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln ist es möglicherweise ratsam, eine Begleitung zu haben, falls die Orientierung schwerfällt. Ein wichtiges Utensil am Tag der Behandlung ist eine Sonnenbrille: In den Stunden nach der Behandlung sind die Augen sehr lichtempfindlich und benötigen besonderen Schutz.

So läuft der Therapie-Termin ab

Eine intravitreale Injektion findet wie eine Operation unter strengen hygienischen Bedingungen statt. Sie wird von speziell dafür ausgebildeten Fachärzt*innen der Augenheilkunde durchgeführt. Wie die Behandlung genau abläuft, ist natürlich nicht bei jedem*jeder Ärzt*in gleich. Hier geben wir einen Überblick über den allgemeinen Ablauf, der nicht das Aufklärungsgespräch mit Ihrem*Ihrer Augenärzt*in ersetzt. Diese*r entscheidet die für Sie beste Therapie:

- Vorgespräch und Voruntersuchung, Gabe von Augentropfen, die die Pupillen erweitern.

- Vorbereitung auf die Behandlung: Das Auge wird mittels spezieller Augentropfen örtlich betäubt und im Anschluss mit einer keimabtötenden Lösung gereinigt. Um ein Blinzeln oder Zusammenkneifen des Auges zu verhindern, setzt der*die Ärzt*in eine sogenannte Lidsperre ein, von der aufgrund der Betäubung des Auges kaum etwas zu spüren ist. Während der Behandlung wird das Gesicht mit einem speziellen Tuch abgedeckt. Das verhindert, dass Keime aus der Umgebung in den Augenbereich gelangen.

- Injektion in das Auge: Hierbei wird eine sehr kleine Menge Wirkstoff mittels einer feinen Kanüle in den Glaskörper des Auges gespritzt. Dabei ist eventuell ein leichtes Druckgefühl zu spüren – aufgrund der Betäubung ist die Behandlung jedoch üblicherweise schmerzlos.

- Nachuntersuchungen: Direkt nach der Behandlung folgen zur Überprüfung des Behandlungsergebnisses einige Untersuchungen, etwa des Augenhintergrunds (Funduskopie) und des Augeninnendrucks. Nach der Behandlung kann das Sehvermögen vorübergehend beeinträchtigt sein – möglicherweise sehen Sie verschwommen oder unscharf.

Novartis

Nahezu schmerzfrei: Keine Angst vor der Spritze ins Auge!

Der Gedanke, eine Spritze ins Auge zu bekommen, ist erst einmal unangenehm. Dank der örtlichen Betäubung mit speziellen Augentropfen merken Sie aber fast nichts davon. Das seit mehr als zehn Jahren etablierte Verfahren gilt als nahezu schmerzfrei. Die Injektionen führen ausschließlich speziell ausgebildete und regelmäßig geschulte Augenärzt*innen in einem sterilen OP-Bereich ihrer Praxis oder einer Klinik durch.

Nach der Behandlung

Sind die Nachuntersuchungen abgeschlossen, können Sie die Augenklinik verlassen und sich auf den Weg nach Hause machen. Wie oben erwähnt, sollten Sie keinesfalls selbst Auto oder Fahrrad fahren. Eine Sonnenbrille schützt Ihre Augen vor zu viel Licht – durch die pupillenerweiternden Augentropfen (diese sind für die Augenhintergrunduntersuchung wichtig) sind die Augen noch einige Zeit sehr lichtempfindlich. Wichtig ist, die von dem*der behandelnden Ärzt*in verordneten Augentropfen genau nach Anweisung zu verwenden, um eine Austrocknung oder Infektion des Auges zu verhindern. Auch sollten Sie am Behandlungstag und am Tag danach das behandelte Auge möglichst nicht berühren oder reiben und auf Augen-Make-up verzichten.

Bitte nehmen Sie die Kontrolltermine bei Ihrem*Ihrer behandelnden Augenärzt*in wahr.

Achten Sie darüber hinaus auf Veränderungen Ihres Sehvermögens oder am Auge. Falls Veränderungen auftreten, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihre*n Augenärzt*in.

Grundsätzlich wichtig: Die feuchte AMD ist eine chronische, also dauerhafte Erkrankung. Damit die Therapie anhaltenden Erfolg hat und Sehverluste möglichst vermieden werden, ist die Behandlung regelmäßig und in den mit dem*der Ärzt*in besprochenen Abständen durchzuführen.

Warum wir hier keine Medikamente nennen

Vielleicht fragen Sie sich nach unseren Hinweisen zur Therapie der AMD, warum Sie hier keine Informationen zu einzelnen Medikamenten oder neuen Wirkstoffen finden. Grund ist das Heilmittelwerbegesetz, kurz HWG, auch „Gesetz über Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens” genannt. Es besagt beispielsweise, dass an dieser Stelle gegenüber Laien keine verschreibungspflichtigen Medikamente genannt werden dürfen. Das Werbeverbot dient dem Patient*innenschutz. Auf unserer Webseite finden Sie stattdessen Informationen zu den entsprechenden Wirkstoffgruppen, beispielsweise den VEGF-Hemmern. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Auch Sie selbst können einiges tun, um einer Makuladegeneration vorzubeugen:

- Achten Sie auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit viel Vitamin A, C und E.

- Meiden Sie UV-Strahlen und schützen Sie Ihre Augen mit einer hochwertigen Sonnenbrille.

- Verzichten Sie auf den Konsum von Alkohol und Nikotin.

- Unumgänglich sind zudem regelmäßige Kontrolluntersuchungen bei einem*einer Augenärzt*in, denn nur er*sie kann letztlich eine altersabhängige Makuladegeneration diagnostizieren und die richtige Therapie festlegen.

Auch der Wissenschaftsjournalist und ehemalige TV-Moderator Jean Pütz lebt mit der feuchten altersabhängigen Makuladegeneration. Anfangs fürchtete er sich noch vor der Spritzentherapie. Heute möchte er anderen Patient*innen Mut machen. In unserer Videoreihe erklärt er unter anderem, warum Betroffene keine Angst haben müssen, und nimmt uns mit zu einer Behandlung bei seinem Augenarzt.

Quellen:

[1] AMD-Netz e.V.: Die Augenerkrankung altersabhängige Makuladegeneration (kurz AMD). URL: https://www.amd-netz.de/makuladegeneration, zuletzt abgerufen am 02.07.2025.

[2] Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA): AMD. URL: https://www.augeninfo.de/offen/index.php?thema=404, zuletzt abgerufen am 02.07.2025.

[3] Patzelt, Johannes: BASICS Augenheilkunde. 2. Auflage. München: URBAN & FISCHER 2009. S.62.